100次浏览 发布时间:2024-11-06 10:03:08

当年苏联为什么没有进行登月计划?

月球背面的一小步,折射出科技竞争背后的残酷真相

2019年,嫦娥四号探测器成功登陆月球背面,实现了人类史上的首次壮举。这一壮举不仅标志着中国航天科技的飞跃式发展,更引发了人们对于当年美苏太空竞赛的回顾与反思:为何在航天技术一度领先的苏联,最终却与登月失之交臂?

表面上看,苏联败于N1火箭的屡次试射失败。这款为登月计划量身打造的巨型火箭,却如同被命运诅咒般,一次又一次在发射台上化作熊熊烈焰,最终沦为航天史上令人惋惜的败笔。正如冰山一角,N1火箭的失败仅仅是表象,其背后隐藏着苏联科技体系的深层弊病,以及那段特殊历史时期国际政治经济格局的复杂博弈。

苏联,这个曾经的红色帝国,在重工业领域取得的成就举世瞩目。在看似辉煌的成就背后,却掩盖着基础科学研究的薄弱,以及工业制造水平的滞后。正如原二汽总工程师陈祖涛所回忆的那样,当年苏联援建一汽时,很多关键设备都需要从西方国家进口。甚至连制造汽车外壳所需的薄钢板,苏联都无法自主生产,最终还是求助于西德的一家普通工厂才得以解决。

试想,如果连汽车工业都如此依赖西方技术,那么对于科技含量更高的航天领域,苏联的困境可想而知。

为了与美国在太空竞赛中一较高下,苏联将有限的资源集中投入到N1火箭的研制中。由于缺乏核心技术,苏联工程师只能采取“简单粗暴”的方式,将30台NK-15发动机捆绑在一起,试图以数量弥补质量的不足。这种设计思路虽然看似“暴力美学”,却为火箭的飞行控制带来了极大的挑战。30台发动机如何协调同步点火、如何保证燃烧速率一致,这些难题即使在今天也难以完全解决,更何况是在当时技术条件有限的情况下。

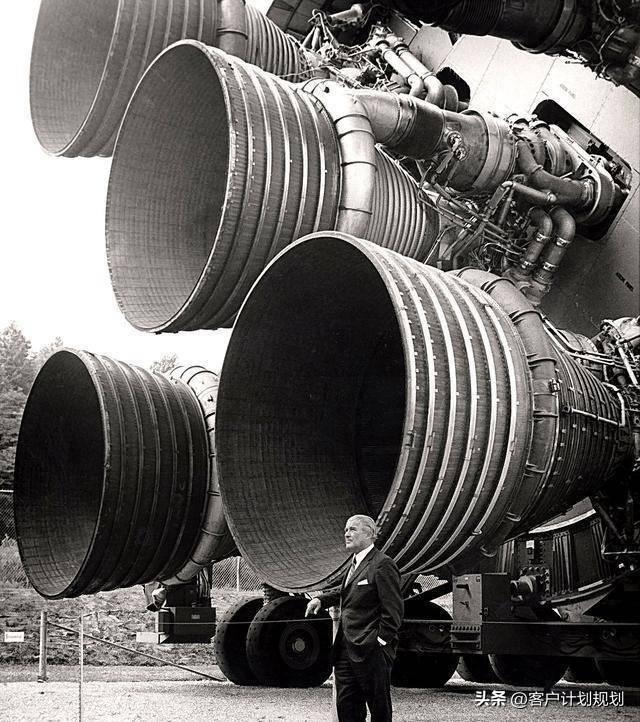

反观美国,为了实现肯尼迪总统提出的登月目标,不惜投入巨资研制“土星五号”运载火箭。这款火箭的核心部件——F1发动机,其单台推力就达到了惊人的770吨,五台发动机并联工作,足以将重达3000吨的“土星五号”送上太空。而这一切,都离不开雄厚的资金支持和顶尖科技人才的共同努力。

我们不能苛责当时的苏联。毕竟,在那个特殊的年代,每个国家都有自己的难处和局限性。苏联在登月计划上的失败也给我们留下了深刻的启示:科技竞争归根结底是综合国力的竞争,仅凭一腔热血和蛮干,是无法取得最终胜利的。

更耐人寻味的是,苏联在N1火箭项目上的“执着”最终被证明是徒劳的。当美国宇航员阿姆斯特朗在月球上留下第一个脚印后,苏联才如梦初醒般意识到,这场太空竞赛的最终赢家早已预定。

1970年代,西方世界陷入经济萧条,为了寻求新的经济增长点,西方国家纷纷向苏联抛出橄榄枝,希望通过技术出口换取市场。苏联也借此机会引进了一批先进技术和设备,并于1980年代成功研制出“能源”系列大推力火箭。好景不长,随着1979年美国出台《出口管理与控制法》,苏联再次陷入技术封锁的困境,科技水平与西方的差距也再度拉大。

这段历史告诉我们,科技进步需要开放合作,闭门造车只会让自己陷入落后的泥潭。

如今,太空探索已经进入新的时代,各国纷纷将目光投向更远的深空。中国作为航天领域的后来者,正以务实的态度,一步一个脚印地追赶着世界先进水平。从载人航天到探月工程,从北斗导航到空间站建设,中国航天事业取得的成就举世瞩目。

我们也要清醒地认识到,与世界航天强国相比,中国仍存在一定的差距。未来的太空探索之路,充满了挑战与机遇,需要我们继续发扬艰苦奋斗、自主创新的精神,不断突破关键核心技术,为人类和平利用太空贡献中国智慧和力量。

相关文章